○白石市住居確保給付金事業実施要綱

平成28年3月7日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第3項に規定される生活困窮者住居確保給付金を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は喪失するおそれのある者に対して、住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「常用就職」とは、規則に定める、期間の定めがない労働契約又は6箇月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 「家賃額」とは、支給対象者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額をいうものとし、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、住宅扶助基準額を上限とする。

(3) 「国の雇用施策による給付」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(4) 「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、支給申請時に、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 離職後、2年以内の65歳未満の者であること。ただし、今後離職する場合であっても、離職等により申請日の属する月の翌月から第5号の収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、申請があった時点で離職したものとみなし、対象とする。なお、延長及び再延長の申請時には問わないものとする。

(2) 離職等の日において、自らの労働により賃金を得て、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(3) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

(4) 離職により経済的に困窮し、住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること。この場合において、支給申請者及び支給申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、当該申請者が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。

(5) 申請日の属する月における、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次のアに定める「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により支給申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、対象とする。

ア 基準額は、市の条例において定められる市民税の均等割の非課税限度額×1/12とする。

イ 収入要件に関しては、次の(ア)から(オ)の事項に留意すること。

(ア) 収入とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く)とする。なお、借入金については収入として算定しない。

(イ) 申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3箇月間の収入額の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。

(ウ) 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、年金等の公的給付については収入として算定する。

(エ) 同一の世帯に属する者とは、同居しており、かつ、生計を一とする親族をいう。親族の範囲は、民法第725条に規定する6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に加え、法律上保護される内縁関係にある者も含むこととする。

(オ) 未成年かつ就学中の子の収入は住居確保給付金にかかる収入には含まない。

(6) 申請日における、支給申請者及び支給申請者と同一世帯の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、支給申請者及び支給申請者と生計を同一にする同居の親族が受けていないこと。

(8) 支給申請者及び支給申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが、白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(就職活動要件)

第5条 支給対象者は、支給期間中に、次の各号の常用就職に向けた就職活動を行うものとする。

(1)

ア 毎月4回以上、市の面接等の支援を受けること。

イ 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印をもらうこと。

ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

(2) 原則として、支給対象者には、住居確保給付金の支給申請を受けて、市より支給対象者のアセスメントが行われ、その結果に基づきプランが策定されるものとする。

(3) 前号のアセスメントにおいては、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給対象者の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。

ア 自らの就職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合、市の就労支援員の支援を利用する場合は、プランに基づき本項第1号の就職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。

(支給額等)

第6条 住居確保給付金の支給額は、月ごとに家賃額を支給する。ただし、支給申請者及び支給申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計額が、住宅扶助基準に基づく額を超える場合については、次に掲げる数式により算出される金額を支給額とする。

支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)

2 前項のただし書きにより算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅扶助基準額以下の家賃のものに限るものとする。また、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準の額を超える家賃額であっても対象となるが、支給額は住宅扶助基準額が上限となり、自己負担分が発生するものとする。

4 一定額以上の収入がある場合、第1項ただし書きの計算式に基づき家賃額の一部支給となるが、一定額まで収入が下がった時点で変更申請することにより家賃額満額の支給を可能とするものとする。

(支給期間等)

第7条 住居確保給付金の支給期間は、3箇月間を限度とする。

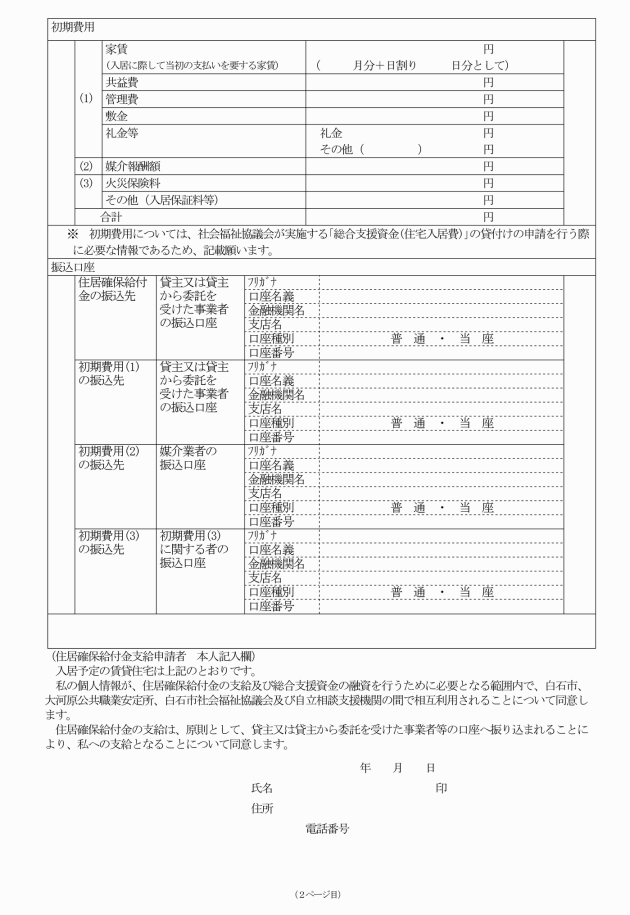

3 支給開始月は、次の各号のとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の賃料相当分から支給を開始する。

(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。

4 住居確保給付金は、申請日以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。

(支給方法)

第8条 住居確保給付金の支給は、市から月ごとに支給するものとし、直接住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、公営住宅に限り、貸主の発行する納付書等での代理納付を認める。

(関係機関との連携等)

第9条 市は、支給対象者の状況等について情報共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 市は、住居確保給付金の各決定について、決定通知書の写しを当該不動産媒介業者等、公共職業安定所に送付し、情報提供するものとする。なお、貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関等にも同様に情報提供するものとする。

(面接相談等)

第10条 市は、相談者に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明するものとする。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すものとする。ただし、緊急に支給が必要な場合には、プランの作成や支援調整会議の開催を経ずに支給が可能とするが、この場合であっても、事後的に支援調整会議に報告する必要があるものとする。

2 市は、受給希望者に対して、支給対象者の要件、手続きの流れ等を説明するものとする。

(支給申請の受付)

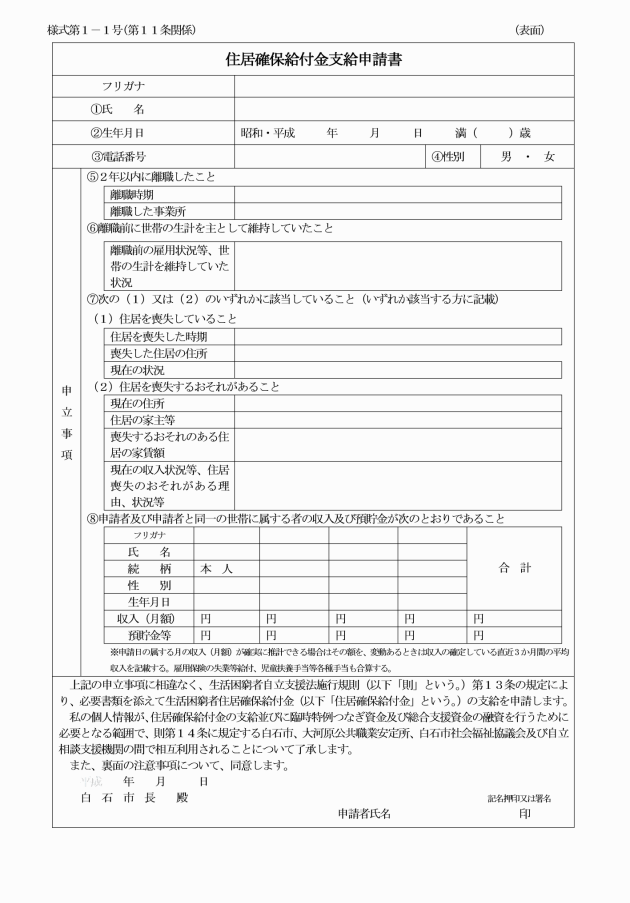

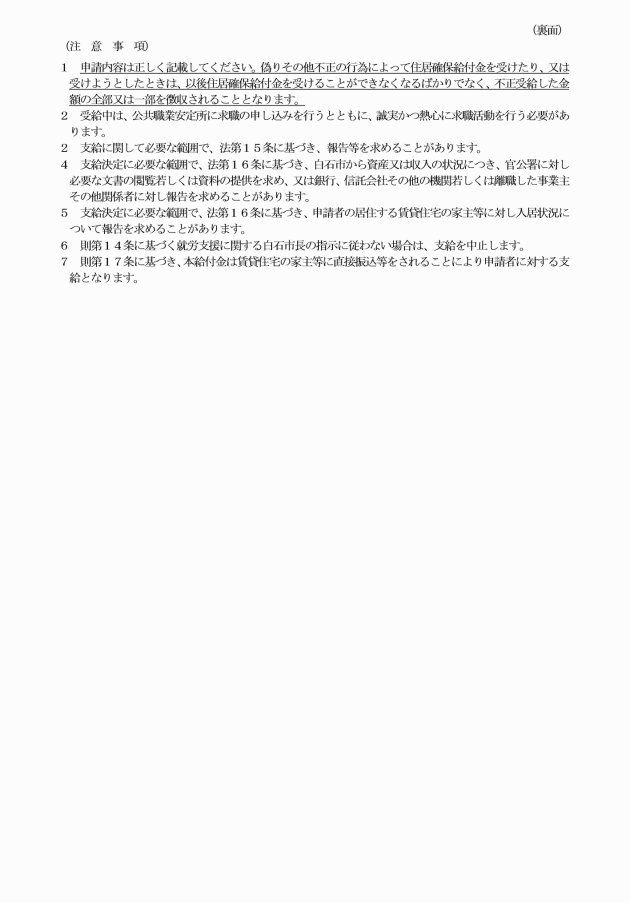

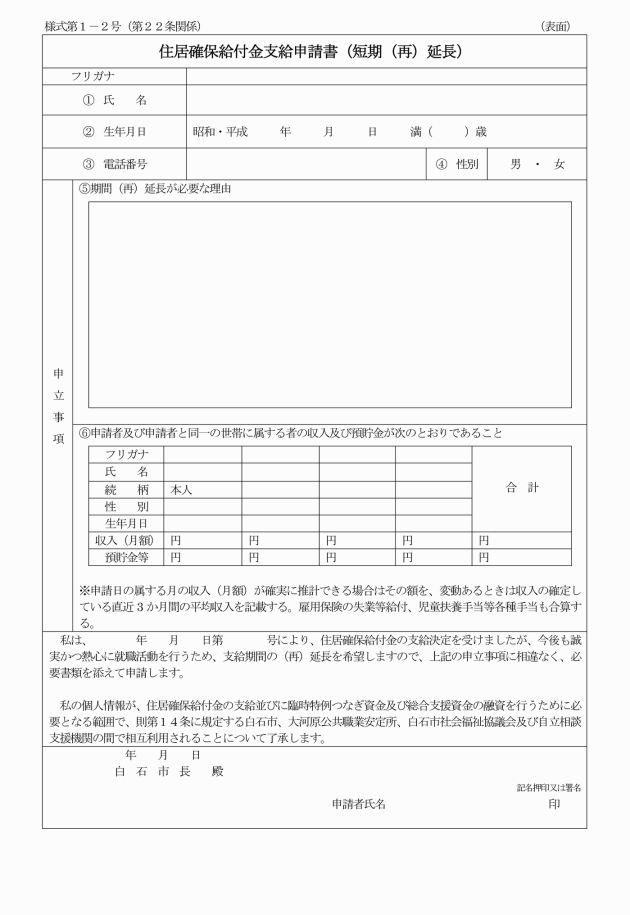

第11条 市は、受給希望者に対して、住居確保給付金申請時確認書(様式第1―1号A)を丁寧に説明し、説明事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、書面での同意をとるものとする。

2 市は、受給希望者に対し、住居確保給付金支給申請書(様式第1―1号)への必要事項の記載等を助言するものとする。

3 受給希望者は、前項の申請書に根拠書類等を添えて、市に提出するものとする。

4 市は、次条第1号に定める本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとする。ただし、証拠書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示することができる。

(証拠書類等)

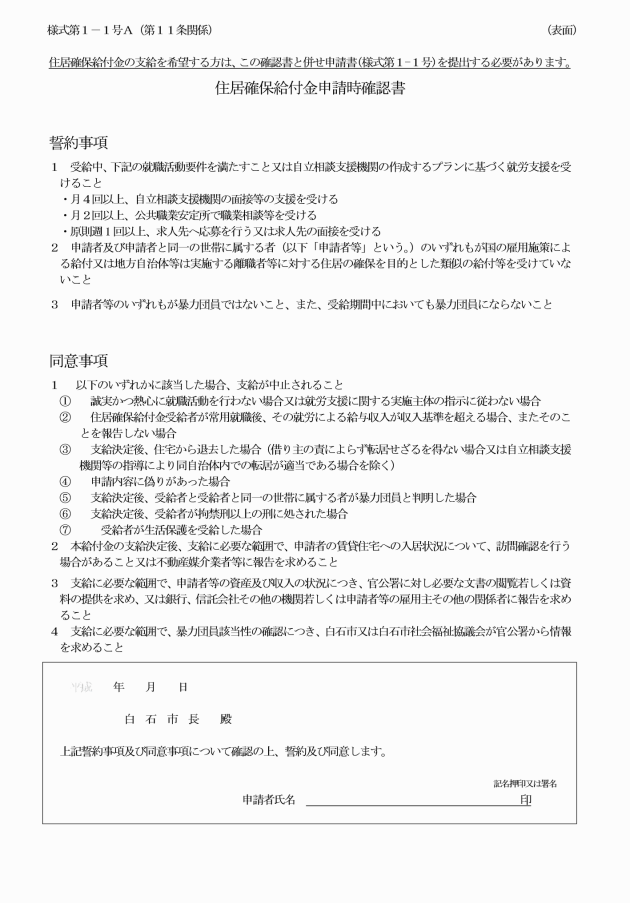

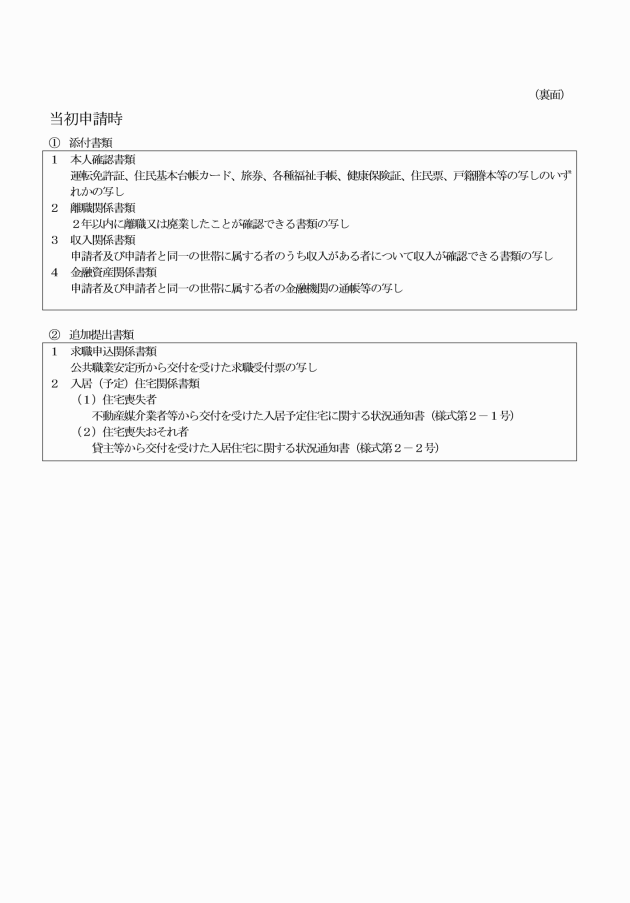

第12条 支給申請者が提出する証拠書類等は、次の各号のとおりとする。

(1) 本人確認書類 運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本(抄本)のうち、いずれかの写し

(2) 離職関係書類 2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し

(3) 収入関係書類 支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 金融資産関係書類 支給申請者及び支給申請者と同一世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(公共職業安定所への求職申込み及び国の雇用施策による給付等利用状況の確認)

第13条 市は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない支給申請者に対し、申込みを指示するものとする。

2 支給申請者は、公共職業安定所から交付を受けた、求職申込み・雇用施策利用状況を確認する書類(参考1)「様式住―4求職申込み・雇用施策利用状況確認票」に、求職受付票の写しを添付し、市に提出するものとする。(追加提出書類1)

3 追加提出書類1は、公共職業安定所から誘導された者については、不要とする。

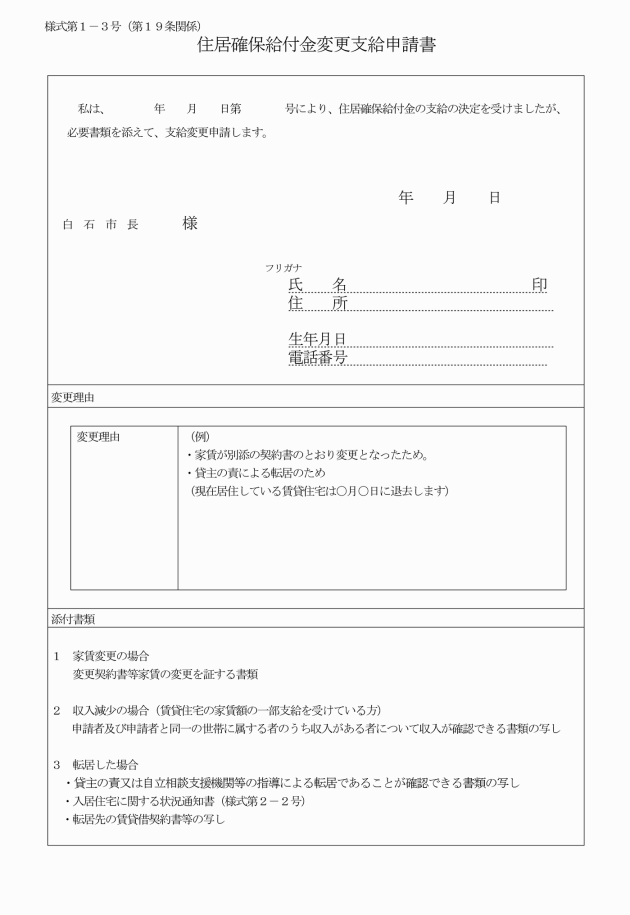

(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)

第14条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 申請者が住居喪失者の場合

ア 市は、支給申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リストや、理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど、住宅確保のための支援を行う。

イ 支給申請者は、不動産媒介業者等に、住居確保給付金支給申請書(様式第1―1号)の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。

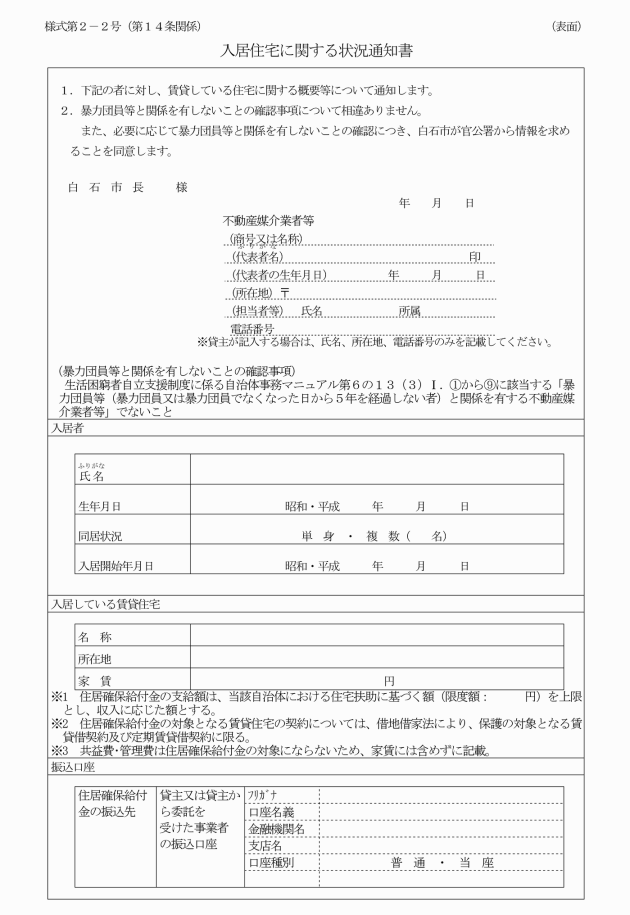

ウ 不動産媒介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2―1号)に必要事項を記載して、申請者に交付する。

エ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2―1号)を市に提出する。(追加提出書類2―1)

(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合

イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号)を市に提出する。(追加提出書類2―2)

(審査)

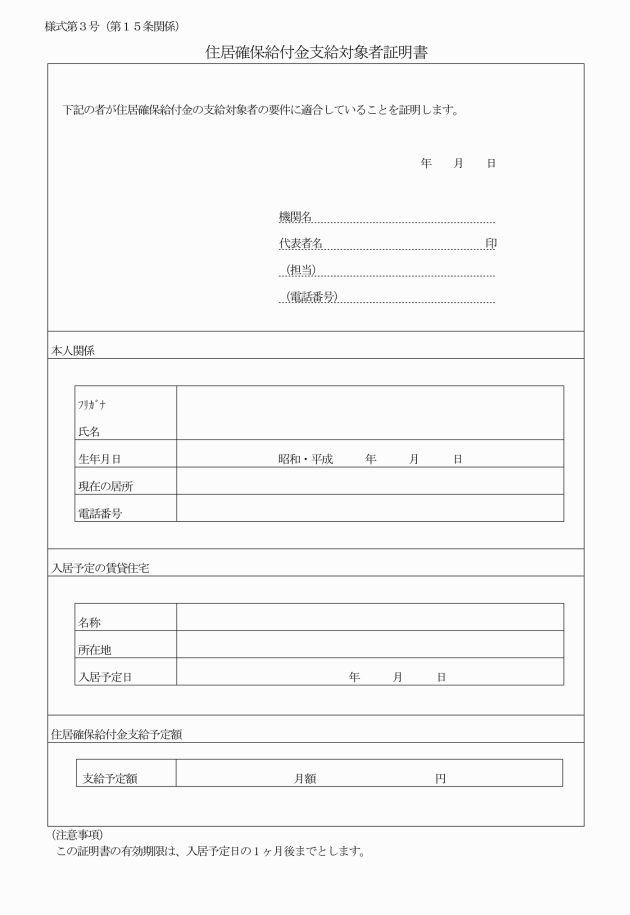

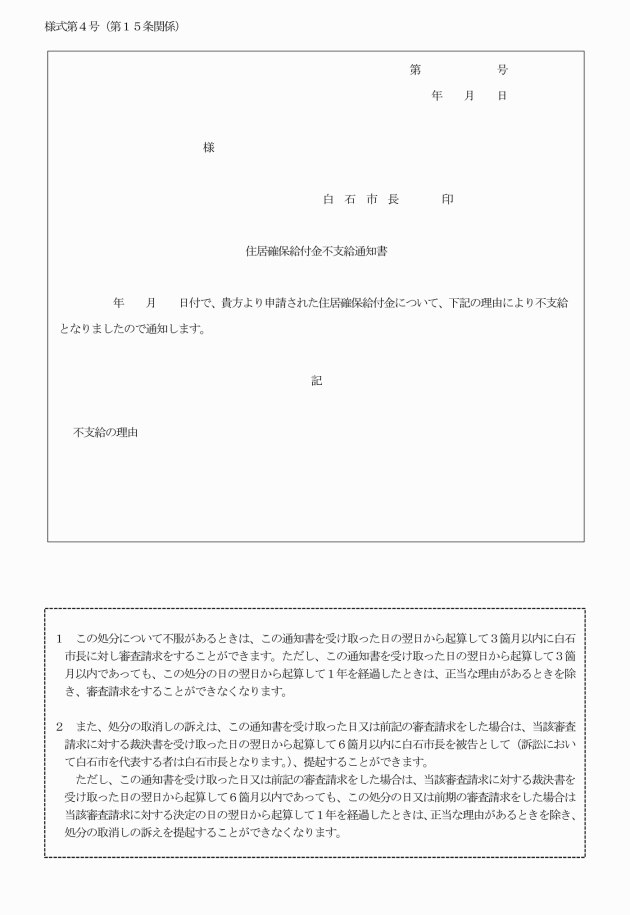

第15条 市は、提出された申請書、第12条各号に掲げる証拠書類及び追加提出書類1、2に基づき、支給申請の審査を行うものとする。

2 収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、法第16条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることができる。この場合、法第16条に基づく資料提供、報告を依頼する書類(参考2)「様式住―10資料提供・報告依頼書」に、当該事項についての申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼をするものとする。

4 審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第4号)を申請者に交付するとともに、不動産媒介業者等にも不支給の旨連絡を入れるものとする。

2 前項の賃貸借契約を締結する際、総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申し込みを行っている者は、その申請書の写しも提示しなければならない。その場合の契約は、原則として、「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」とする。

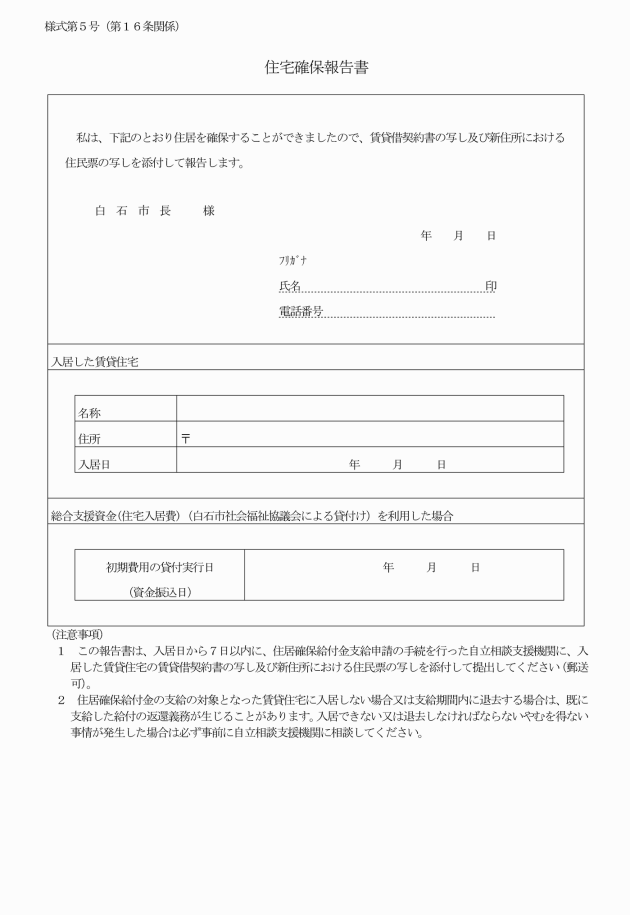

3 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住宅確保報告書(様式第5号)を市に提出するものとする。

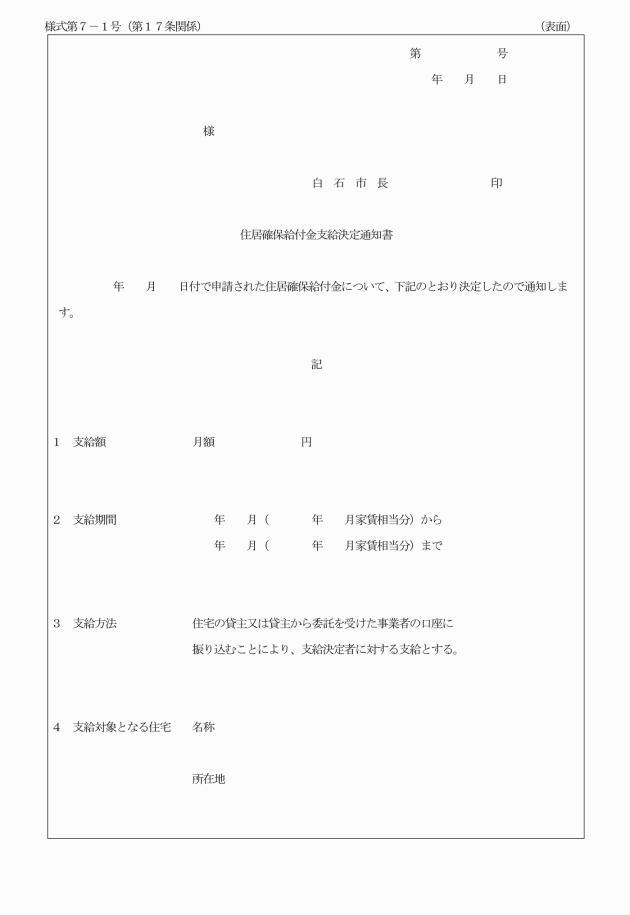

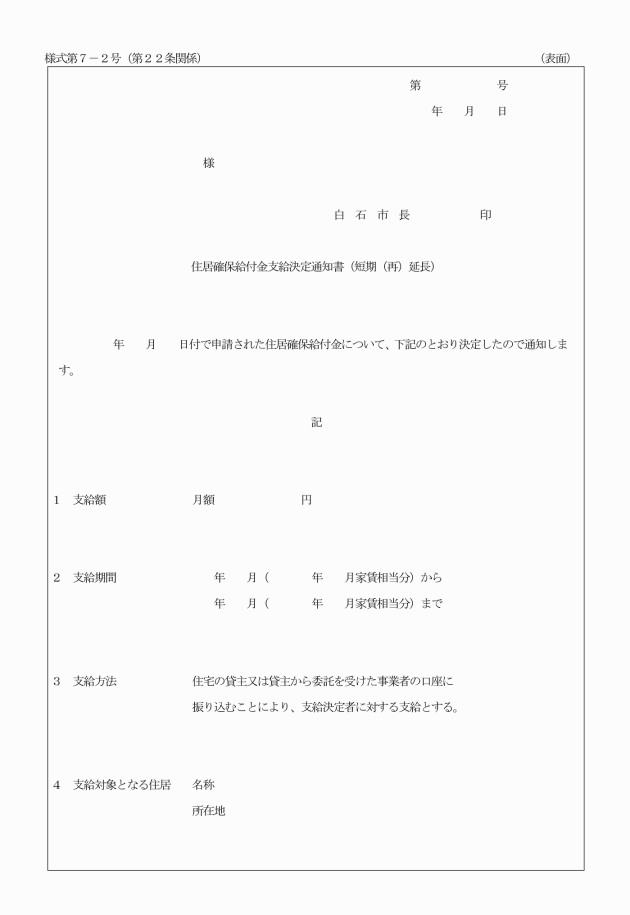

(支給決定等)

第17条 支給決定に当たっては、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90条)の保護の対象となる賃貸借契約書又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しの提出を必須とする。

(1) 改めて受付時説明事項を説明し、実行を指導すること。

(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。

(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者は、社会福祉協議会に決定通知書の写しを提出すること。

(5) 市は、住居確保給付金の支給決定について、決定通知書の写しを当該不動産媒介業者等、公共職業安定所に送付し、情報提供すること。なお、貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関等にも同様に情報提供すること。

(6) 市は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うこと。

(常用就職及び就労収入の報告)

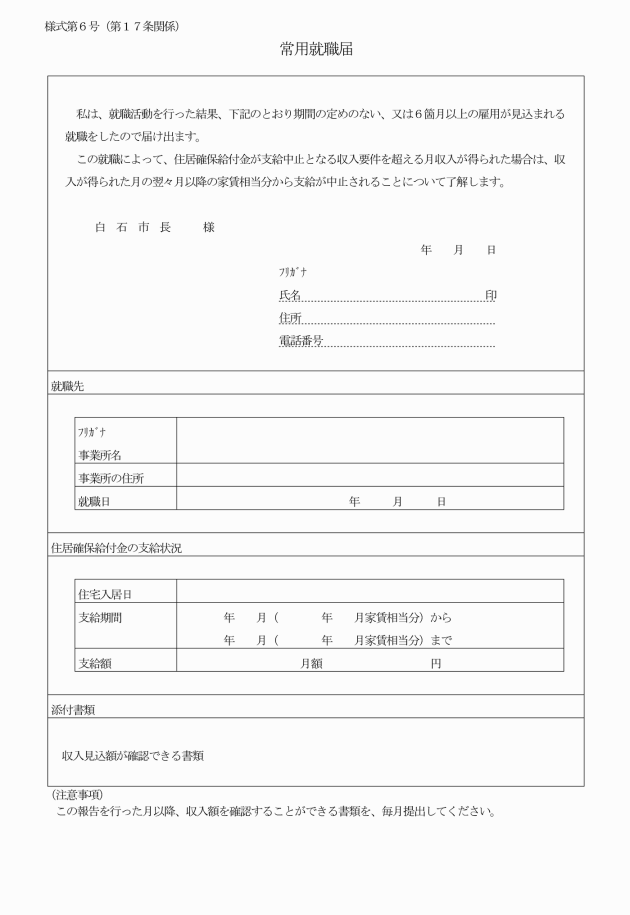

第18条 常用就職及び就労収入の報告は、次の各号のとおり行うこととする。

(1) 常用就職の報告 支給決定後、常用就職した場合には、受給者は、常用就職届(様式第6号)を市に対し提出すること。

(2) 就労収入の報告 前号による報告を行った者は、報告を行った月以降、市に対し収入額を確認することができる書類を、毎月提出すること。

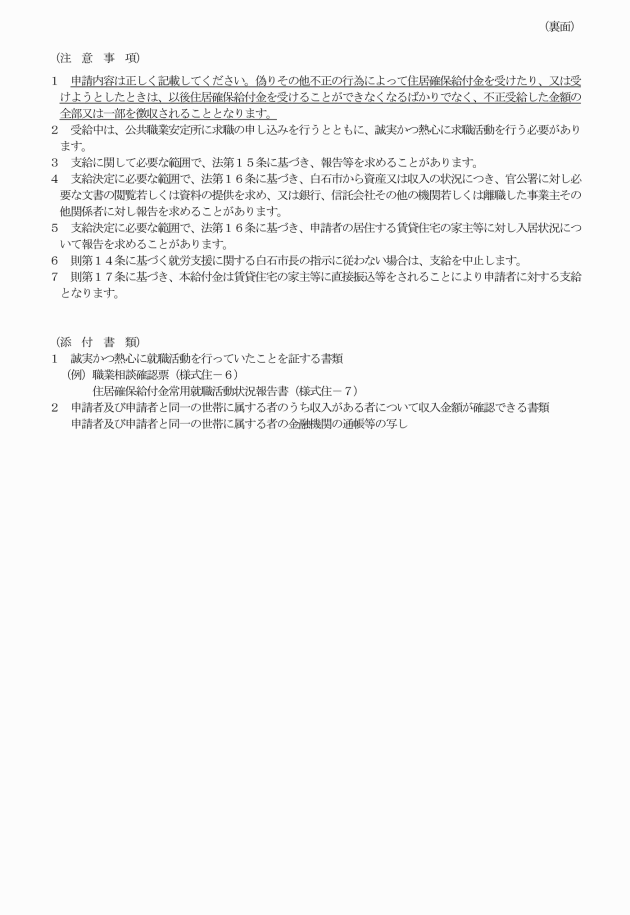

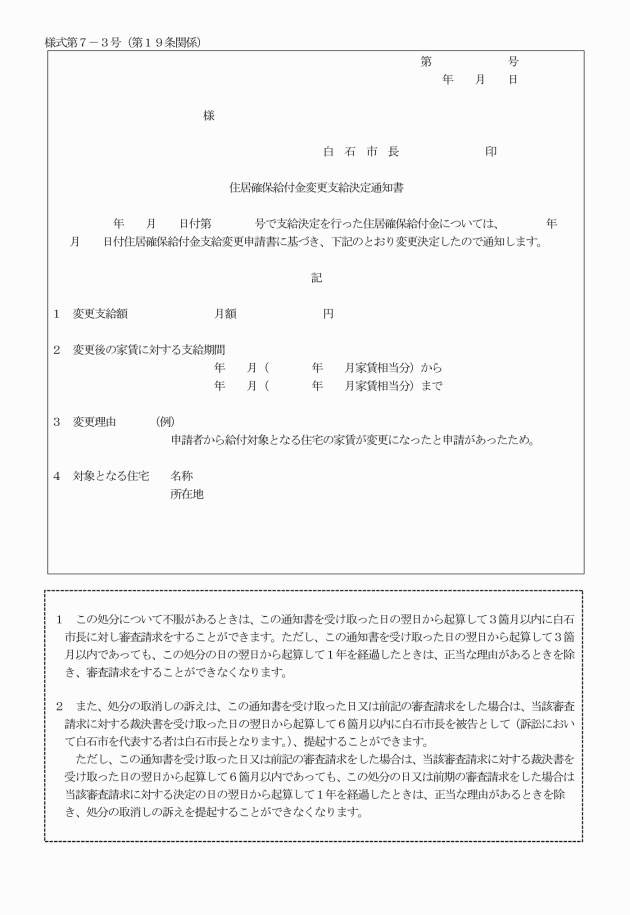

(支給額の変更)

第19条 本給付受給期間中の支給額の変更は原則行わないが、次の各号に掲げる場合に限り、受給者から変更申請があった場合、支給額の変更を行うものとする。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回った場合

(3) 借り主の責によらず転居をせざるを得ない場合又は市等の指導により同自治体内での転居が適当である場合

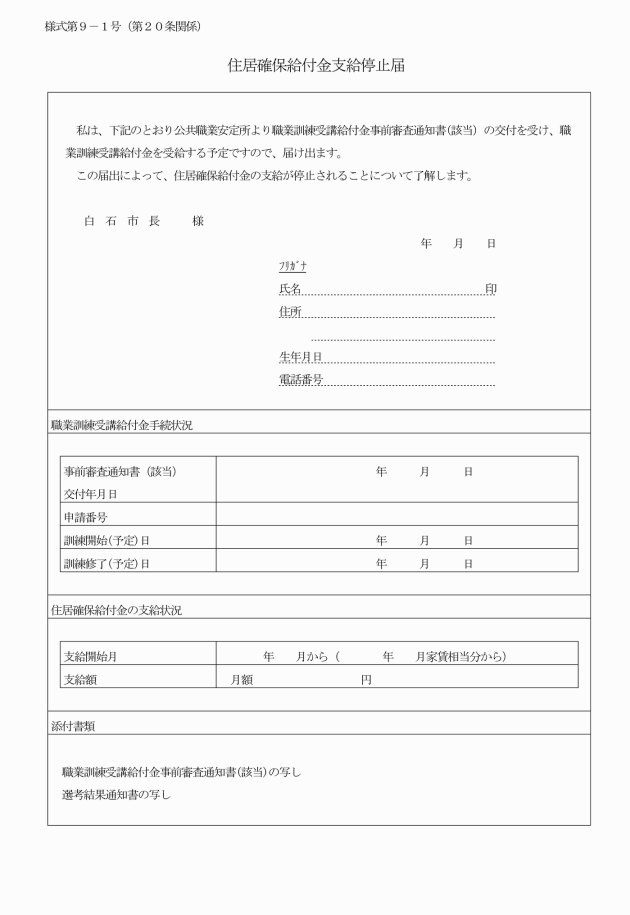

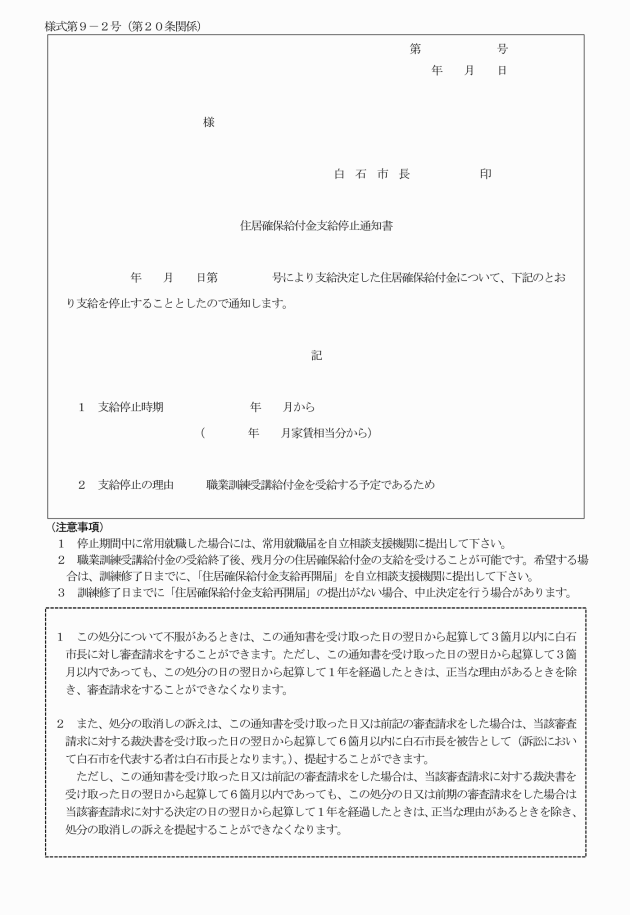

(支給の停止)

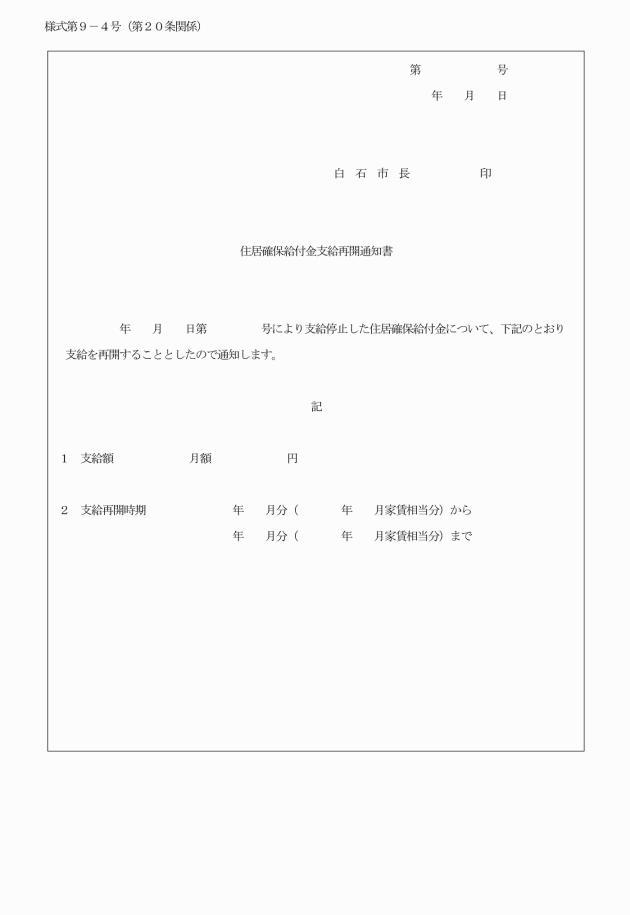

第20条 本給付の受給中に、国の雇用施策による給付を受給することとなった場合には、本給付の支給を停止し、国の雇用施策による給付の受給が終了した後、受給者本人から希望があれば、本給付の支給を再開する。ただし、支給期間は、通算して第7条第2項のとおりとする。

2 支給停止の手続き等は、次の各号のとおりとする。

(1) 国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は、市に対して、住居確保給付金支給停止届(様式第9―1号)を提出する。

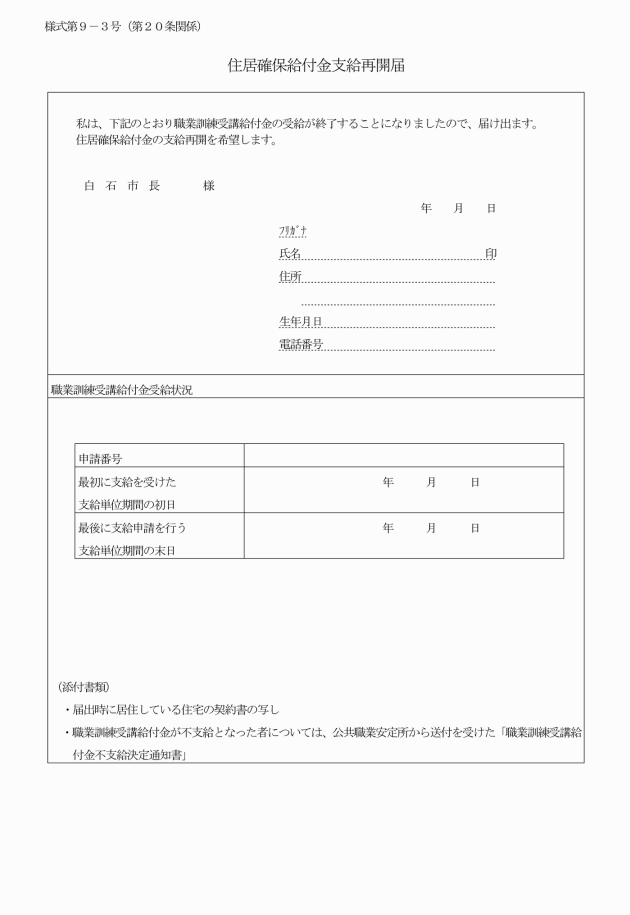

(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、訓練修了時までに、市に対して、住居確保給付金支給再開届(様式第9―3号)を提出する。

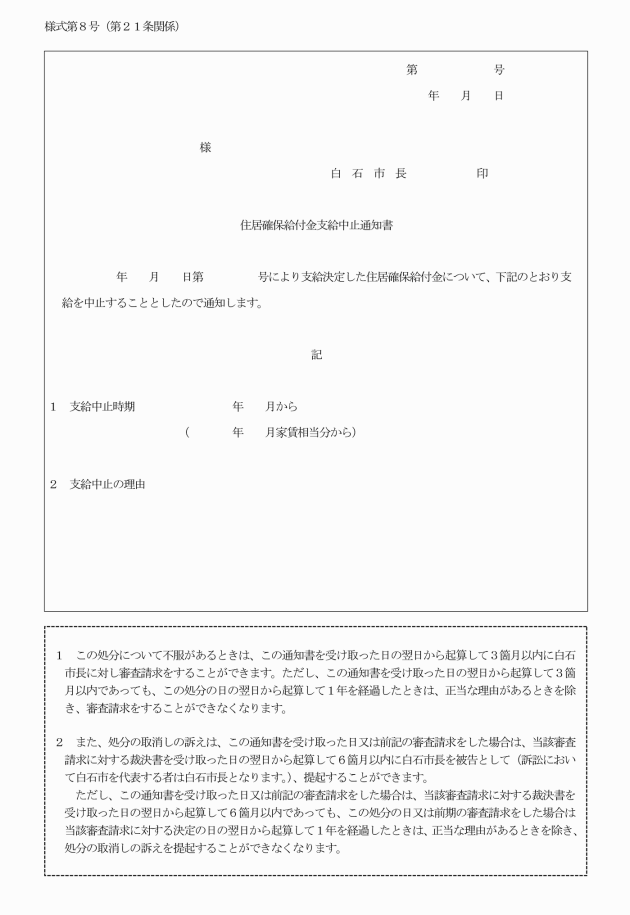

(支給の中止)

第21条 住居確保給付金の支給は、次の各号いずれかに該当した場合、中止する。

(1) 誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合又は就労支援に関する市の指示に従わない場合。支給決定後、第5条第1号による就職活動を怠る者については、原則として、当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(2) 住居確保給付金受給者が、常用就職し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額)を超えた場合は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。また、その報告を怠った場合は支給を中止できる。

(3) 支給決定後、住宅から退去した者(借り主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市の指導により市内での転居が適当である場合を除く。)については、原則として、退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、住居確保給付金受給者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、住居確保給付金受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

(7) 住居確保給付金受給者が生活保護を受給した場合は、支給を中止する。

(8) 前各号のほか、住居確保給付金受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた時は、支給を中止する。

(不適正受給への対応)

第24条 市は、本給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。

2 犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。

(不正受給防止のための取り組み)

第25条 市は、不正受給防止のため、次の各号の取組を行うものとする。

(1) 申請を受け付ける際、最低限本人確認書類の写しは必ず提出させること。

(2) 受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め、受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止すること。

(3) 住居喪失者に対しては、原則として、支給決定後に住民票の提出を求めること。

(4) 必要に応じ住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援にあわせて、架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止すること。

(5) 刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される等の不正受給事件については、その概要、対応方針等について、速やかに本庁を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と共有すること。

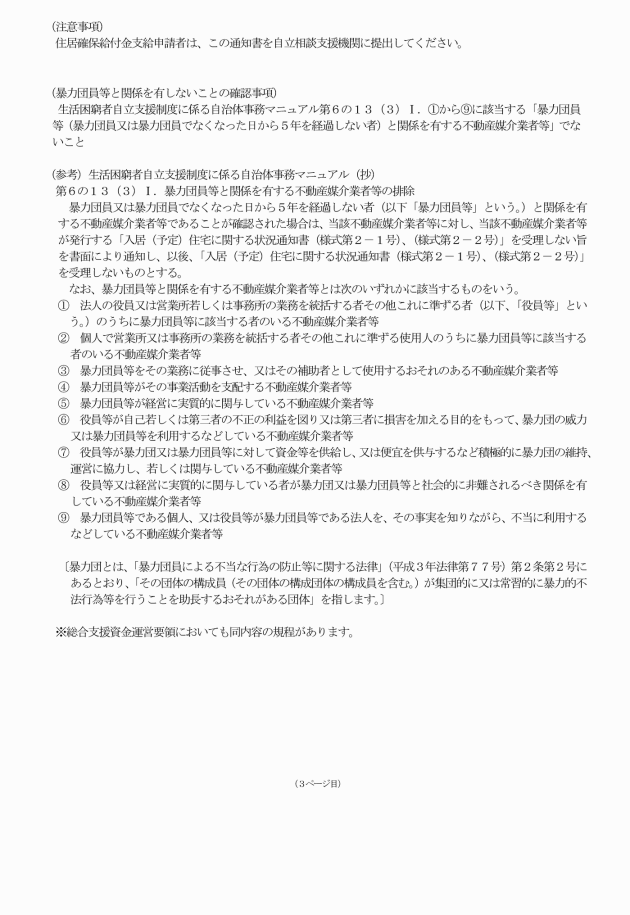

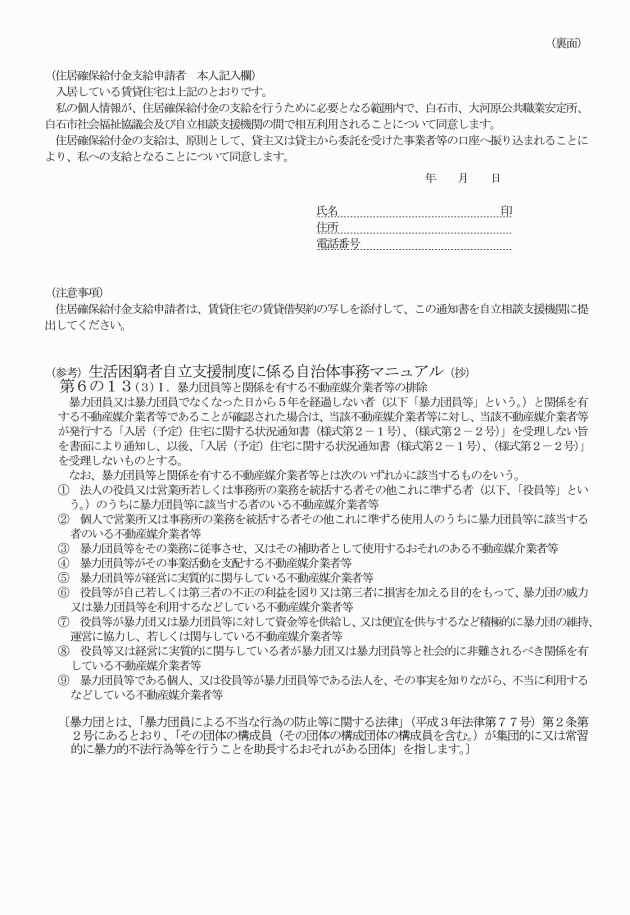

(暴力団員と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第26条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2―1号)又は入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号)を受理しない旨を書面により通知し、以後、入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式第2―1号)又は入居住宅に関する状況通知書(様式第2―2号)を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 本給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(委任)

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(白石市住宅支援給付事業実施要綱の廃止)

2 白石市住宅支援給付事業実施要綱(平成25年白石市告示第38号)は、廃止する。

附則(令和7年3月17日告示第34号)

この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。